Beim Herumstöbern in der AK-Bibliothek fiel mir der Führer durch die „Grazer Beisl-Welten“ in die Hände. Glück für mich, da ich gerade an meinem Blogartikel „Ein Gastwirt als emsiger Bauherr. Petersgasse 46“ schrieb. Einige Informationen, die ich dort fand, konnte ich somit sogleich verwenden.

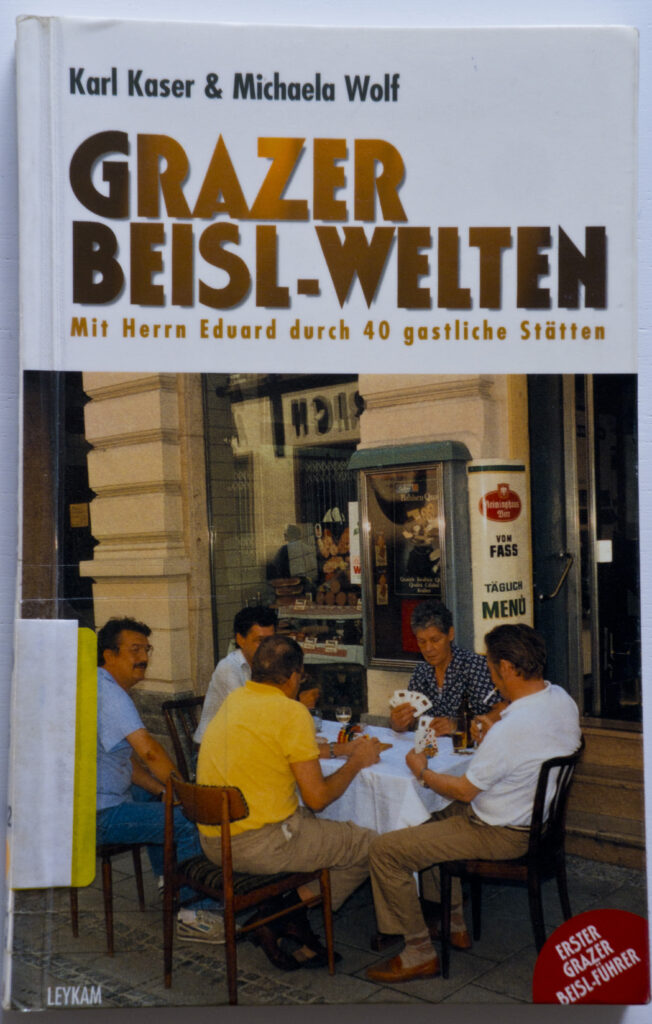

„Grazer Beisl-Welten. Mit Herrn Eduard durch 40 gastliche Stätten.“ erschien 1996 im Leykam-Verlag. Geschrieben wurde es von Michaela Wolf und Karl Kaser. Letzteren lernte ich noch während meines Studiums der Geschichte an der Karl-Franzens-Universität kennen. Ich besuchte öfters eine seiner Vorlesungen zur Historischen Anthropologie. Da ging es v. a. um patriarchale Gesellschaften mit dem Fokus auf Südosteuropa. Die Vorlesungen wurden in der Vorklinik von Kaser gehalten, die bereits letztes Jahr abgerissen wurde. Sie waren zumindest am Anfang des Semesters und dann wieder bei der Prüfung recht voll. Zwischenzeitlich verschwanden einige Kolleginnen und Kollegen. Ich vermute, weil einige die Grazer Beisl-Welt für sich entdeckt haben. Vielleicht war ihnen dabei auch das Buch von Kaser und Wolf behilflich. Ich weiß es nicht genau, kann es mir aber durchaus vorstellen.

Jedenfalls Glück für sie, dass zu unserer Studienzeit das Buch bereits existierte. Denn davor wurden „grundlegende Informationen über die Grazer Beislkultur“ Studierenden und dem Tourismus vorenthalten, was Kaser und Wolf in der Einleitung bedauern. Außerdem stellen sie – vielleicht nicht ganz ernsthaft – fest: „Auf der Suche danach ging so manches studentische Semester verloren, so mancher Sommerabend von Reisenden endete orientierungslos, und die Grazerinnen und Grazer sind sich eines Teiles ihrer Kulturgeschichte zu wenig bewußt.“ Weiter schreiben sie: „Daß es einen derartigen Führer für diese Stadt noch nicht gibt, ist ihrer Beisl nicht würdig.“

Kaser und Wolf konzentrieren sich auf 40 Beisl der Stadt Graz, die sie mit einem Herrn Eduard besuchen. Dieser Herr Eduard, der ebenfalls mich auf der Uni unterrichtet hat, sitzt jedenfalls neben Kaser am Tisch auf einem der Fotos. Bevor aber auf die unterschiedlichen Beisl Bezug genommen wird, skizzieren Wolf und Kaser die Entwicklung der Gasthaus-Kultur in Graz. Das Aufkommen der Beisl verorten sie im 19. Jahrhundert im Zusammenhang mit der Entstehung neuer Wohn- und Industriebezirke. Sie sehen eine enge Verbindung zwischen Beisln und der Arbeiterschaft, die noch keine eigenen Versammlungsorte gehabt haben und deren Wohnräume unzureichend gewesen sind. Das Wort „Beisl“ selbst stammt aus dem jiddischen Begriff „bajis“, wie sie ausführen. Es bedeutet soviel wie Haus oder Gastwirtschaft, wobei es vielfach eine anrüchige Nebenbedeutung gehabt hat, so jedenfalls Kaser und Wolf. Mich persönlich erinnert das Wort an den polnischen Begriff „bajzel“, das zum einen Bordell, zum anderen Unordnung oder Chaos bedeutet und wohl mit dem österreichischen Wort „Beisl“ verwandt ist bzw. von diesem sogar kommt.

Nun aber zu den Gasthäusern: Kaser und Wolf skizzieren ihre Geschichte kurz und gehen auf den gegenwärtigen Ist-Stand (anno 1996) ein: u. a. die Öffnungszeiten und die Betreiberinnen und Betreiber. In dem Blog beschränke ich mich auf die Auflistung der erwähnten Lokale. Ein Beisl habe ich bereits, wie oben erwähnt, in einem Blogartikel beschrieben. Andere kenne ich, da ich aber kein großartiger Beisl-Besucher bin, kann ich nichts Interessantes dazu erzählen. Die meisten Erinnerungen verbinde ich noch mit dem „Maikäfer“, den ich öfters um das Jahr 2008 besucht habe. Soweit mir bekannt ist, wird das Haus, in dem sich dieser befindet, umgebaut bzw. abgerissen. (Kleine Zeitung: Ehemaliges Kultlokal weicht einem fünfstöckigen Wohnbau.) Eines meiner Lieblingslokale ist wiederum der „Babenbergerhof“. Die Atmosphäre ist dort einmalig. Aber ich muss zugeben, dass ich nur selten da gewesen bin. Die Vorhaben, es zu besuchen, sind bis heute unzählig, denn es hat noch offen. Also wer die Wirtin des Hauses kennenlernen will, der muss unbedingt hin. Lange wird sie sicherlich nicht mehr am Tresen stehen.

Andere im Buch vorgestellte Beisl sind längst verschwunden. Bereits in ihrer Einleitung schreiben Kaser und Wolf, dass einige der Lokale während der Entstehungszeit des Buches geschlossen haben. Durch „Grazer Beisl-Welten. Mit Herrn Eduard durch 40 gastliche Stätten.“ ist heute somit eine wertvolle historische Quelle. Sie stellt ein Konzept vor, das im Zeitalter einer „Work-Life-Balance“ an Attraktivität verloren hat. Die Beisl könnten als erweitertes Wohnzimmer der Familien verstanden werden, die die Lokale betrieben haben. Bei den Öffnungszeiten (teilweise Montag bis Montag) kaum anders vorstellbar. Hier spielte sich wohl ein großer Teil des Familienlebens ab. Die Stammgäste waren somit mehr Bekannte, zu denen eine gewisse Beziehung – vielleicht sogar Freundschaft – aufgebaut wurde. Diese Verschränkung zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen ist heute im städtischen Raum eher eine Seltenheit.

Hier die Liste der im Buch erwähnten Lokale, die teilweise Geschichte oder, je nach der Sichtweise, nun eine Erinnerung sind. Die Auflistung orientiert sich an den Buchkapiteln.

Innere Stadt: „Kommod“ (Burggasse 15), „Kriti“ (Franziskanerplatz 14), „Mild“ (Stubenberggasse 7), „Mucki`s Franziskanerkeller“ (Kapaunplatz 5), „Murstüberl zum Stamperl“ (Franziskanergasse 5), „Peter Weinstube“ (Kapaunplatz 1).

Jakomini: „Café Alpha“ (Moserhofgasse 56), „Kukuruz II.“ (Münzgrabenstraße 5), „Maykäfer“ (Maygasse 5), „Monsun“ (Brockmanngasse 49), „Platscherstüberl“ (Münzgrabenstraße 22), „Rembetiko“ (Petersgasse 30), „Steirerstüberl“ (Münzgrabenstraße 75), „Steirertröpfl“ (Petersgasse 46), „Stoarieglwirt“ (Münzgrabenstraße 119), „Traminer Weinstube“ (Klosterwiesgasse 2).

Herz-Jesu-Viertel: „Bachwirt“ (Ehlergasse 2), „Braun de Praun“ (Morellenfeldgasse 32), „Café Uhu“ (Leonhardstraße 83), „Der Grieche“ (Morellenfeldgasse 1), „Theater Café“ (Mandellstraße 11).

Uni-Viertel: „Fotter“ (Attemsgasse 6), „Geidorf Stub`n“ (Bergmanngasse 21), „Heinrichhof“ (Heinrichstraße 8), „Klöcher Perle“ (Heinrichstraße 45), „Yereli“ (Grabenstraße 32).

Lendviertel: „Babenbegerhof – Zur Klöpferwirtin“ (Babenbergerstraße 39), „Lendstüberl“ (Lendplatz 4), „Mohrenwirt“ (Mariahilferstraße 16), „Postl`s Gaststätte“ (Annenstraße 44), „Zum Grünen Baum“ (Lendkai 113).

Griesviertel: „Koschatstüberl“ (Vorbeckgasse 2), „Simi“ (Lagergasse 67), „Zur Steiererin“ (Lagergasse 44).

Im Grünen und doch in Graz: „Gasthaus zur Schwalbe“ (Ragnitzstraße 34), „Orthacker“ (Am Buchkogel 9), „Roseggerhof“ (Roseggerweg 154), „St. Johann und Paul“ (St. Johann und Paul 1), „Weinstube Jäger“ (Karl-Morre-Straße 50).

Erwähnte Lokale, die durchgehend geöffnet hatten: „Café Domizil“ (Bürgergasse 7), „Café Nagele“ (Kaiser-Josef-Platz 7), „Dandys Pub“ (Heinrichstraße 15), „Luleys Restaurant“ (Sporgasse 5), „Neutor Café“ (Neutorgasse 50), „Triangel“ (Einspinnergasse 7).

Ein Blick ins Buch zahlst sich schon allein aus nostalgischen Gründen aus.