Der vorhergehende Artikel widmet sich der Moserhofgasse im Allgemeinen. Vorgestellt wird die Broschüre „Die Moserhofgasse. Geschichte und Alltag“ (1989). Dieser Blogeintrag bezieht sich nun explizit auf die Häuser Moserhofgasse 59 und 61.

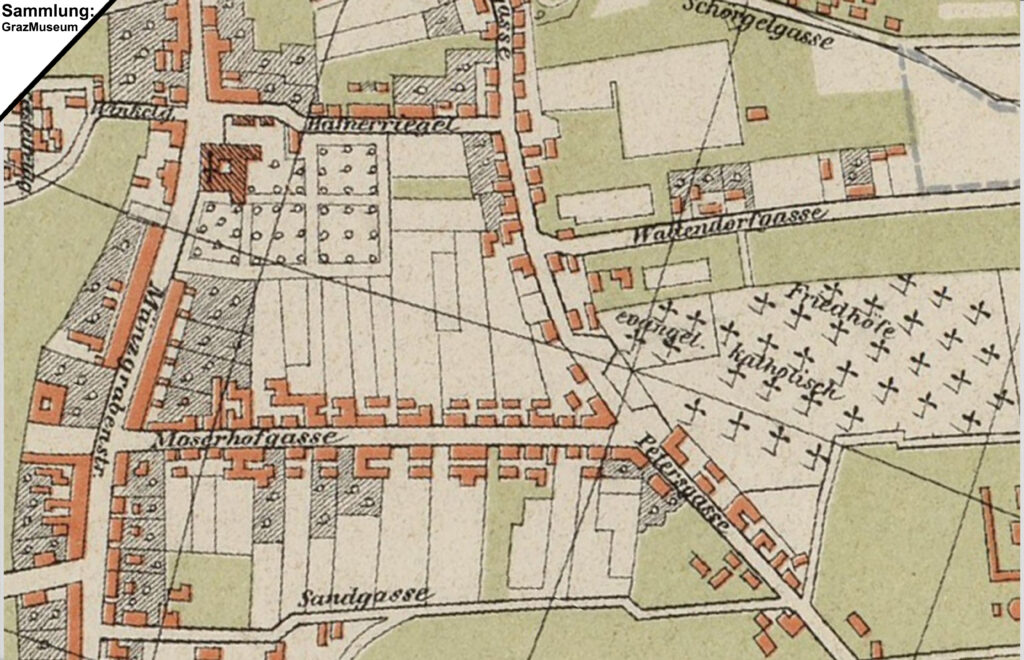

Moserhofgasse um 1880

In seiner Broschüre verweist Dr. Kämmerer auf die Volkszählung des Jahres 1880. Zu diesem Zeitpunkt zählt die Moserhofgasse 31 Häuser mit 58 Wohnparteien, die von 222 Personen bewohnt werden. Der Wohnraum besteht aus 87 Zimmern, 24 Kabinetten (Kammern), 47 Küchen sowie zwei Pferdeställen. Auffallend ist zudem die noch stark agrarische Prägung: Neben den Bewohnern werden 65 Kühe, 49 Schweine und 14 Pferde verzeichnet; Kleinvieh wie Ziegen, Kaninchen und Hühner dürfte ebenfalls verbreitet gewesen sein. Die Gasse ist also noch locker bebaut und landwirtschaftlich genutzt. Ein Inserat in der Tagespost vom 1. April 1880 illustriert dies, in dem ein Wohnzimmer mit Küche, Holzlage und Pferdestall zur Miete angeboten wird (Tagespost, 01.04.1880).

In dieser Nachbarschaft wohnt Franz Luef. Die Adressbücher von 1862, 1871 und 1885 führen ihn als Eigentümer des Hauses Münzgrabenstraße 79 (heute 93) – ein erdgeschossiges Gebäude an der Ecke von Moserhofgasse und Münzgrabenstraße, gegenüber dem Moserhofschlössl. Damit lebt er praktisch in der Moserhofgasse. Er erlebt den Wandel in seiner Umgebung aus nächster Nähe und erkennt den wachsenden Bedarf an Wohnraum.

Ein verlässlicher Projektleiter

Aus den bis 1938 frei einsehbaren Akten des Grazer Stadtarchivs geht hervor, dass Franz Luef als „Bauwerber“ sowohl für die Häuser Moserhofgasse 59 als auch 61 (heutige Hausnummerierung) auftritt. Am 4. Juni 1886 bittet er den „löblichen Stadtrat“ um die Genehmigung, ein eingeschossiges Wohnhaus auf dem zur Realität Münzgrabenstraße 79 und Moserhofgasse 33 gehörigen Garten zu errichten, und erhält diese umgehend.

Mit der Ausführung des Baus beauftragt Luef den Mauermeister Franz Steinklauber jun., dessen Adresse in der Schießstattgasse 11 verzeichnet ist. Steinklauber übernimmt teilweise die Kommunikation mit dem Stadtrat im Namen Luefs und fungiert als Projektleiter. Die Arbeiten verlaufen reibungslos, sodass bereits am 10. September desselben Jahres eine Rohbaurevision beantragt wird.

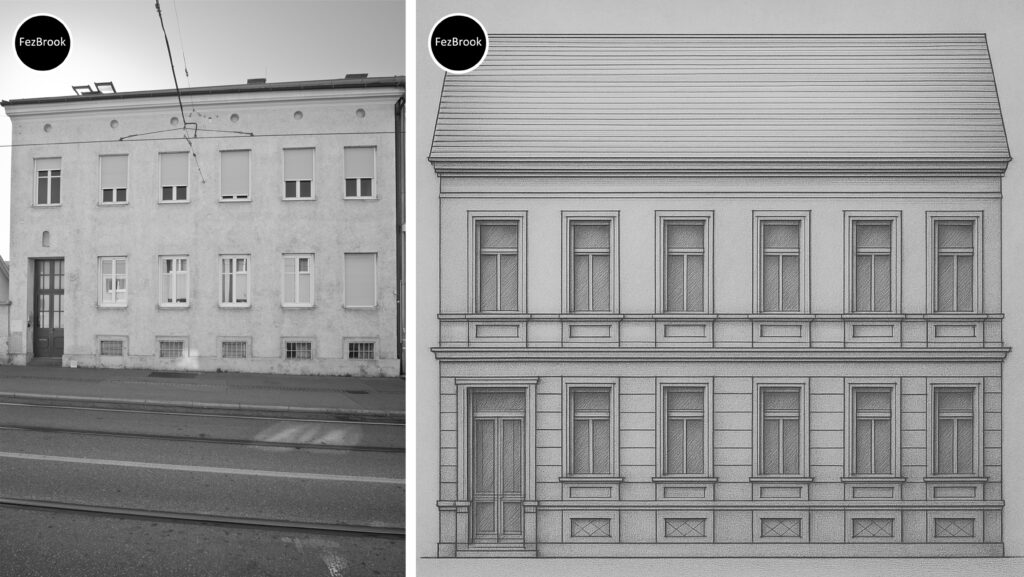

Am 28. März 1887 informiert Franz Luef den Stadtrat, dass der Neubau „nun in allen seinen Teilen vollendet [ist], so das ich die Wohnungen vom 1 Mai d. J. an vermiethen möchte um dieses Haus nutzbringend zu machen.“ Damit bittet er um die „Erteilung des Bewohnungswohnrechts“, die ihm auch erteilt wird. Der Neubau bekommt die Hausnummer Moserhofgasse 31a.

Für den zweiten Bau setzt der Stadtrat eine Lokalkommission für den 21. März 1888 um 9:00 Uhr an, um das Projekt vor Ort zu prüfen. Das neue Gebäude soll zwischen Luefs im März 1887 vollendetem Neubau und dem Haus Münzgrabenstraße 79 (heute 93) entstehen, das laut Adressbuch von 1885 ebenfalls in seinem Besitz ist.

Im Souterrain plant Luef zwei Kellerwohnungen, die jeweils aus einem Zimmer und einer Küche bestehen. Die Kommission spricht sich jedoch „absolut gegen die Herstellung einer nördlich gelegenen Kellerwohnung“ aus. Genaue Gründe werden nicht genannt, doch liegt die Vermutung nahe, dass gesundheitliche Bedenken eine Rolle spielen – immerhin ist auch der Bezirksarzt Dr. Josef Marx anwesend. Luef zeigt sich mit der Entscheidung einverstanden.

Ein halbes Jahr später erhält der Hausbesitzer mit einem „Certifikat“ die Bestätigung, dass der ein-stock-hohe Neubau mit der „Confer.=Nr. 31b [heute 61] in der Moserhofgasse am 29. September 1888 in allen seinen Teilen vollendet worden ist.“

Ein unbekannter Häuslbauer

Wer ist nun Franz Luef? Woher nimmt er das Geld, um in so kurzer Zeit zwei Häuser zu errichten? Leider muss der Artikel Antworten auf diese Fragen schuldig bleiben. In den Zeitungen lässt sich kein Franz Luef finden, der eindeutig dieser Adresse zugeordnet werden kann. Und um den Arbeitsaufwand nicht zu sprengen, werden für diesen Beitrag auch keine weiteren Quellen herangezogen.

Fest steht, dass Luef bereits vor seinen Bauprojekten in der Nachbarschaft wohnt. Seit 1862 wird er als Eigentümer der Münzgrabenstraße 79 (heute 93) geführt. Damit bringt er einen Teil des Grundes ein, auf dem später seine Häuser entstehen. Teilweise greift er aber auch auf Flächen seines Nachbarn Franz Pateisky zurück – vermutlich kauft er diesen Grund vom Flecksieder Pateisky. Es wirkt zudem so, als verkaufe Luef sein Haus in der Münzgrabenstraße: Im Adressbuch von 1890 erscheinen nicht mehr er, sondern Franz und Josefa Kremser als „Eigenthümer“. Luef selbst – dort als „Lueff“ geschrieben – wird zu diesem Zeitpunkt als Hausbesitzer der Moserhofgasse 31a und 31b geführt.

Im Adressbuch von 1900 taucht er dann nicht mehr als Besitzer der beiden Neubauten auf. Stattdessen sind dort drei Damen eingetragen: Marie, eine weitere Marie und Katharine Lurf. Wahrscheinlich handelt es sich bei „Lurf“ um einen Schreibfehler und eigentlich ist Luef gemeint. Doch, in welchem Verhältnis diese drei Frauen zu Franz Luef stehen, bleibt unklar. Erwähnenswert ist immerhin, dass die Näherin Maria Lueff im Haus Moserhofgasse 31a im 56. Lebensjahr stirbt, worüber das Grazer Volksblatt am 10. August 1900 berichtet.

Im Adressbuch von 1905 scheinen die beiden Häuser schließlich im Eigentum des Dominikaner-Konvents auf – ob als Kauf oder vielleicht sogar als Spende, bleibt offen.

Die Geschichte von Franz Luef endet damit im Ungefähren. Wer er genau ist, woher sein Vermögen stammt und wie sein weiterer Lebensweg verläuft, bleibt im Dunkeln. Gerade diese Lücken machen jedoch deutlich, wie schwer es ist, die Biografien kleiner Bauherren und Bewohner im Detail nachzuzeichnen – und wie sehr die Baugeschichte einer Straße zugleich ein Stück Spurensuche ist.

:::::::::::::::::::::::::

Eine Zusammenfassung des Artikels ist ebenfalls auf der Seite von Grazwiki zu finden. Die Bauakten sind im Stadtarchiv Graz einzusehen.