Auf der Suche nach Informationen zu drei Häusern, die eigentlich in der Münzgrabenstraße stehen, stieß ich auf eine ältere Publikation zur Moserhofgasse. Es handelt sich um eine Broschüre aus dem Jahr 1989 mit dem Titel „Die Moserhofgasse. Geschichte und Alltag“. Wie das Vorwort verrät, geht sie auf eine Doktorarbeit von Erwin Kämmerer zurück, der gemeinsam mit Gerhard Dienes auch als Herausgeber auftritt.

Obwohl die Broschüre nun schon mehrere Jahrzehnte alt ist, soll sie hier vorgestellt werden – nicht zuletzt deshalb, weil sie durch die Veränderungen in der Moserhofgasse an historischem Wert gewonnen hat. Gleichzeitig bildet sie den Auftakt zu weiteren Blogartikeln, die sich den Häusern an der Ecke Moserhofgasse–Münzgrabenstraße widmen. Konkret geht es dabei um die Adressen Moserhofgasse 59 und 61 sowie Münzgrabenstraße 93, 95 und 97.

Sängerknabe als Straßengründer

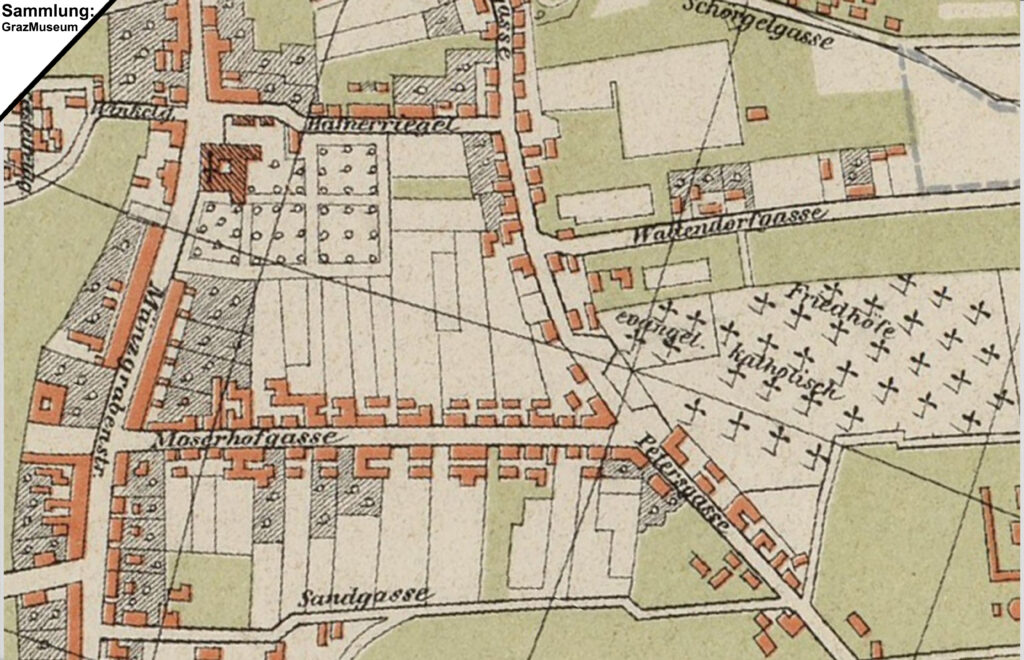

Die etwas mehr als einen halben Kilometer lange Moserhofgasse, die sich zwischen dem St. Peter-Friedhof und dem Moserhof-Schlössl erstreckt, wird von Johann August Stöger (1791–1861) angelegt. Stöger, einst Wiener Sängerknabe und später erfolgreicher Tenor, kommt nach Graz, um von 1823 bis 1833 die Leitung des Theaters zu übernehmen. Zu dieser Zeit hat er bereits seinen Namen geändert: Ursprünglich hieß der Sohn eines niederösterreichischen Maurers nämlich „Althaller“.

J. A. Stöger erwirbt das Moserhof-Schlössl samt dem dazugehörigen Gut, dessen Geschichte in der Broschüre nachgezeichnet wird. In jüngerer Zeit ist das Moserhof-Schlössl vor allem als Abendlocation im kollektiven Gedächtnis präsent, da es 1964 an die Grazer Messe verkauft wurde und während der Messezeit verschiedene Weinlokale beherbergte. Gegenwärtig befinden sich in dem Gebäude unter anderem mehrere Büros sowie eine Zahnarztpraxis. Zur Zeit Stögers wird das Gutsland, das zum Moserhof-Schlössl gehört, parzelliert; entlang der neu angelegten Straße entstehen 31 ebenerdige Häuser. Doch bereits zuvor standen einzelne Häuser, die zum Gut des Moserhof-Schlössls zählten.

„Goldene Ära“ der Moserhofgasse

Wenn es eine „Goldene Ära“ der Moserhofgasse gegeben hat, dann wohl in den Jahren zwischen der Jahrhundertwende und dem Ersten Weltkrieg. In dieser Zeit siedeln sich zahlreiche Gewerbebetriebe an, und auch die Bevölkerungszahl wächst spürbar. Vor allem aus der Untersteiermark – dem Gebiet des heutigen Slowenien – ziehen viele Landarbeiter mit ihren Familien nach Graz. Manche von ihnen finden in der Moserhofgasse Arbeit: in den kleinen Betrieben, in den Gärtnereien oder in der Zündwarenfabrik „Solo“, die zu den wichtigsten Arbeitgebern des Viertels zählt. Selbst im Schließungsmonat Mai 1912 beschäftigt sie noch 80 Personen.

Noch zwei Jahrzehnte früher, also um 1880, zeigt sich die Moserhofgasse von einem ganz anderen Bild. Vor allem ärmere Familien leben hier, doch neben dem hohen Anteil an Unterschichtsbewohnern finden sich auch viele Selbständige, besonders aus der Landwirtschaft und dem Fleischereigewerbe. Die agrarische Prägung der ehemaligen Keuschlersiedlung ist damals noch deutlich sichtbar – vor allem an der Viehhaltung. So teilt man sich die Gasse mit 65 Kühen, 49 Schweinen und 14 Pferden, die zusammen mit 222 Menschen hier leben. Dr. Kämmerer berichtet, dass die Bewohnerinnen und Bewohner „87 Zimmer, 24 Kabinette (Kammern), 47 Küchen und 2 Pferdeställe zum Wohnen“ nutzen.

Ein neues Erscheinungsbild

In den 1930er-Jahren, nach einer kurzen Phase wirtschaftlichen Aufschwungs, prägt erneut Armut das Leben in der Moserhofgasse. Doch nach 1945 wandelt sich das Erscheinungsbild abermals deutlich. Durch den Bau zahlreicher neuer Wohnhäuser steigt die Bevölkerung, was zugleich eine Veränderung der sozialen Struktur mit sich bringt, wie Dr. Kämmerer festhält. Zunehmend lassen sich nun unter anderem Angestellte, Beamtinnen und Beamte, Lehrerinnen und Lehrer sowie Studierende in der Gasse nieder. Die fleischverarbeitenden Betriebe, die hier einst ansässig gewesen sind, gehören zu diesem Zeitpunkt längst der Vergangenheit an. Hervorzuheben ist, dass Dr. Kämmerer diese Beobachtungen bereits 1989 niederschreibt – in einer Gegenwart, die inzwischen selbst zur Vergangenheit geworden ist.

Heute präsentiert sich die Moserhofgasse wie ein Flickenteppich. Das Nebeneinander der Gebäude wirkt eher zufällig: ältere Wohnhäuser, Siedlungsblöcke und Neubauten, die architektonisch kaum aufeinander Bezug nehmen. Auch die von Dr. Kämmerer erwähnten Betriebe sind weitgehend verschwunden. Dazu zählen etwa die Tapezierwerkstätte des Möbeleinrichtungshauses „Klaritsch“ (Moserhofgasse 15), „Kraftfahrzeug-Reperatur-Fachbetrieb Franz Maitz“ Moserhofgasse 32), oder die Firma „Sommer“, die Südfrüchte verkaufte (Moserhofgasse 53). Ebenfalls nicht mehr existiert ein Fitness-Sport-Center in der Moserhofgasse 37a, das „vor allem wegen der neuerdings modernen Sportart ›body building‹ einen großen Zulauf“ (Dr. Kämmerer) verzeichnete. Ebenso Geschichte ist das „Café Alpha“, das Nachfolgelokal des Gasthauses „Weinhandl“ (Moserhofgasse 56). Letzteres war lange Zeit ein beliebter Treffpunkt für die Arbeiterschaft der Zündwarenfabrik „Solo“ (Moserhofgasse 50–54), die schon vor dem Ersten Weltkrieg ihre Tore schloss.

Erinnerungen statt große Visionen

Was bleibt, sind Erinnerungen – große Visionen sind in der Moserhofgasse bislang nicht verwirklicht worden. Nicht, dass es solche nicht gegeben hätte: So beschreibt der Historiker Karl Albrecht Kubinzky die Planungen aus der Zeit des Nationalsozialismus. Vorgesehen war ein vollständiger Abriss, um Platz für eine Architektur der Inszenierung zu schaffen. Herzstück sollte ein Gauforum sein, umgeben von großzügigen Flächen für Aufmärsche und Leibesübungen.

Dieser nationalistischen Vision lässt sich ein Zitat von Alois Hergouth gegenüberstellen. Es steht stellvertretend für die vielen Erinnerungen, die bis heute die Wahrnehmung der Moserhofgasse prägen. Das Zitat entstammt der vorgestellten Broschüre, die wiederum auf das Prosawerk „Der Mond im Apfelgarten“ (1980) verweist.

„Sie war ein Durchgang, meine Allee, nicht mehr. Eine harte, staubige Straße, rechts und links von kümmerlichen Bäumen und Häusern flankiert. Eine Vorstadtstraße, ausgesetzt an den Rand. Nichts von Adel, nichts von bürgerlicher Behäbigkeit, aber auch fast nichts mehr von der beruhenden Schwere des Bäuerlichen ihrer Abkunft und Gestalt. Eine Allee, gezeichnet von der Zeit, die sie hervorgebracht hat, der gärenden Mitte des vorigen Jahrhunderts. Eine Übergangslösung für arme Leute, für landflüchtige Bauern und Bauernkinder und landlose Städter. Eine Proletarierin unter den Alleen, wildwüchsig, unterernährt, und nur dann und wann wie ein rachitisches Kind von der Fürsorgerin betreut.

Dafür war sie frei, vogelfrei, freier zumindest als all die noblen Alleen der Stadt, die nicht wachsen dürfen wie es sie drängt, die Jahr für Jahr zugestutzt und gestriegelt werden, um möglichst korrekt und standesgemäß auszusehen. Es gab da keine Vorschriften in meiner Allee, keine Wächter und keine Verbotstafeln, nach denen etwa das Betreten irgendwelcher Rasenstücke strafbar gewesen wäre.“