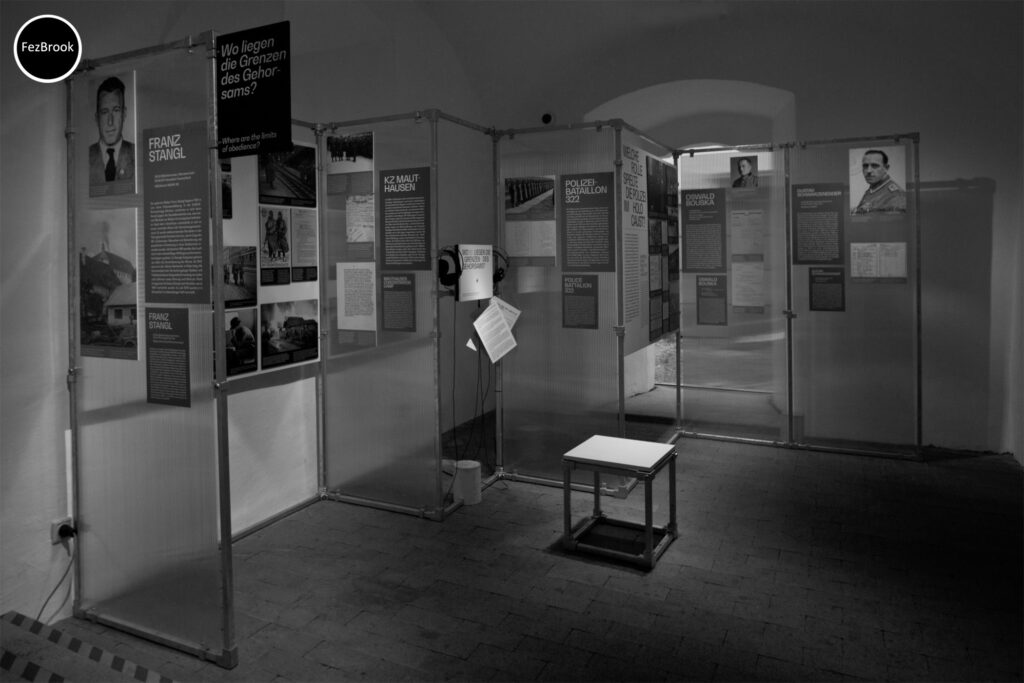

Im GrazMuseum ist bis 5. März noch die Ausstellung „Hitlers Exekutive. Die österreichische Polizei und der Nationalsozialismus“ zu sehen. Sie entstand im Rahmen eines Forschungsprojektes mit dem Titel „Die Polizei in Österreich. Brücke und Kontinuitäten 1938–1945“. Dafür wurden Akten aus den 2022 für die Forschung geöffneten Archiven des Bundesministeriums für Inneres gesichtet. Die Ausstellung gewährt somit den ersten Einblick über die Forschungsergebnisse.

Bereits im Einleitungstext der Ausstellung wird klar darauf hingewiesen, dass die österreichische Polizei eine zentrale Rolle bei der Durchsetzung und Aufrechterhaltung der nationalsozialistischen Herrschaft eingenommen hat. „Die Polizei verfolgte, inhaftierte und tötete Menschen, die das Regime als »Gegner« betrachtete. Dazu zählten auch Kollegen, die anderen politischen Lagern angehörten, Widerstand leisteten oder Menschen in Gefahr halfen. Österreichische Polizisten und Gendarmen waren maßgeblich am Holocaust beteiligt – und wurden nach dem Krieg häufig nicht dafür zur Verantwortung gezogen.“

Zeitlich beginnt die Ausstellung mit den 1920er- und 1930er-Jahren, die durch „Krisen, Proteste, Gewalt“ (das erste Thema der Ausstellung) geprägt waren. Daraufhin beziehen sich weitere Kapitel auf die unterschiedlichen Aspekte der Polizei im Nationalsozialismus. Die Polizei sollte dabei im „Geist des Volkes“ zu „fanatischen Nationalsozialisten“ erzogen werden. Eine Vielzahl an Biografien in der Ausstellung zeigt, dass dieses Ziel, abgesehen von einigen Ausnahmen, in der österreichischen Polizei erreicht worden ist. Dabei versucht sich die Exekutive als „Freund und Helfer“ zu präsentieren. Dieser Slogan, seit den 1920er-Jahren verwendet, wird ebenfalls im Nationalsozialismus bemüht. Zu Imagezwecken wird erstmals am 29. Jänner 1939 der „Tag der deutschen Polizei“ organisiert. Mit unterschiedlichen Veranstaltungen wurde die „Kameradschaft zwischen Volk und Polizei“ gefeiert.

Eine Station widmet sich explizit der Polizei in Graz. Einige Kopien von Fotos und Dokumenten skizzieren ihre Geschichte vom Anschluss bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Als erster Polizeipräsident dient Andreas Bolek, dem dann Maximilian Brand folgt. Sie amtieren in der Polizeidirektion im Palais Wildenstein beim Paulustor. Besucherinnen und Besucher, die mehr zur Grazer Polizei erfahren wollen, werden jedoch enttäusch sein. Doch in den unterschiedlichen Stationen – v. a. in den Biografien – finden Verweise auf die Steiermark bzw. Graz statt. So wird Bezug auf den Vater von Arnold Schwarzenegger genommen, der in der Gendarmerie Deutschfeistritz diente.

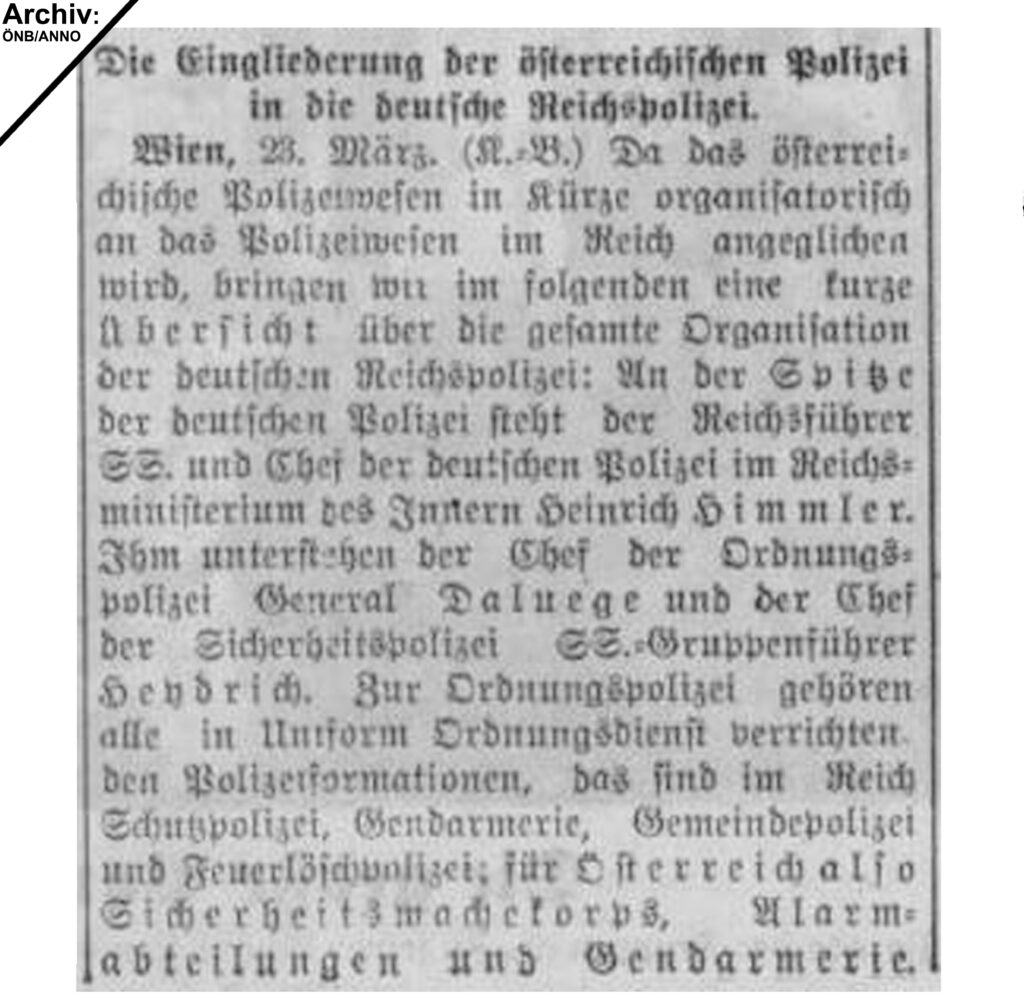

Im Großen und Ganzen erzählt die Ausstellung vor allem auf einer textlichen und bildlichen Ebene. Dabei handelt es sich ausschließlich um Ausstellungstexte sowie Reproduktionen von Fotos und anderen Textquellen (Dokumenten, Zeitungen). Originalobjekte fehlen fast gänzlich (abgesehen von einer Vitrine mit drei Objekten). Dadurch geht es nicht um das Bestaunen von Objekten, sondern um die Vermittlung von Informationen, die aufgrund der Größe der Schau bewältigbar sind. Wenn zusätzlich die gegenwärtige politische Landschaft im Inland und Ausland bedacht wird, ist die Ausstellung nicht nur informierend und erinnernd, sondern ebenfalls warnend zu verstehen.

Die Ausstellung ist bis 05. März 2025 im GrazMuseum zu sehen